Por Pablo Turnes

[spacer height=”20px”]

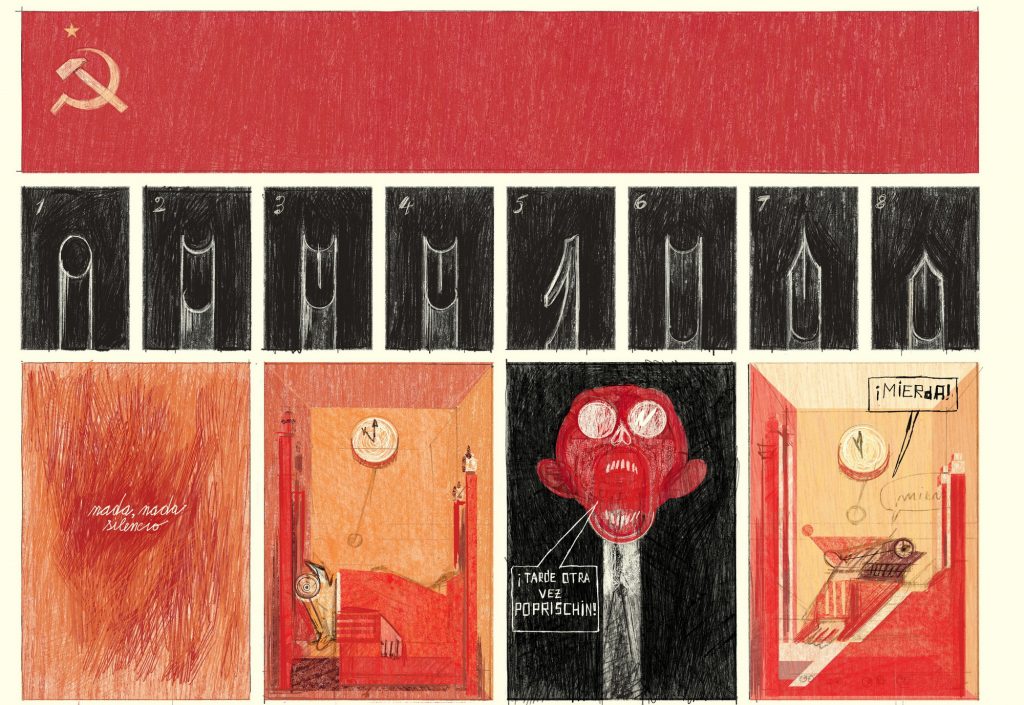

Diario de un loco puede leerse en muchos niveles, y creo que en eso reside su potencia: la transposición de la literatura a la historieta – relación sobre la que Alberto Breccia, maestro de Christian, supo dar cátedra -; la superposición de épocas que mezclan el contexto del cuento – la Rusia zarista de Pedro I – con el diseño soviético y por qué no, los anhelos revolucionarios de 1917, aquellos que proponían pensar la revolución mientras se la hacía sin renunciar jamás a la belleza; el guiño a la historia de los cómics norteamericanos de principio del siglo XX – otra forma de revolución, si se quiere -.

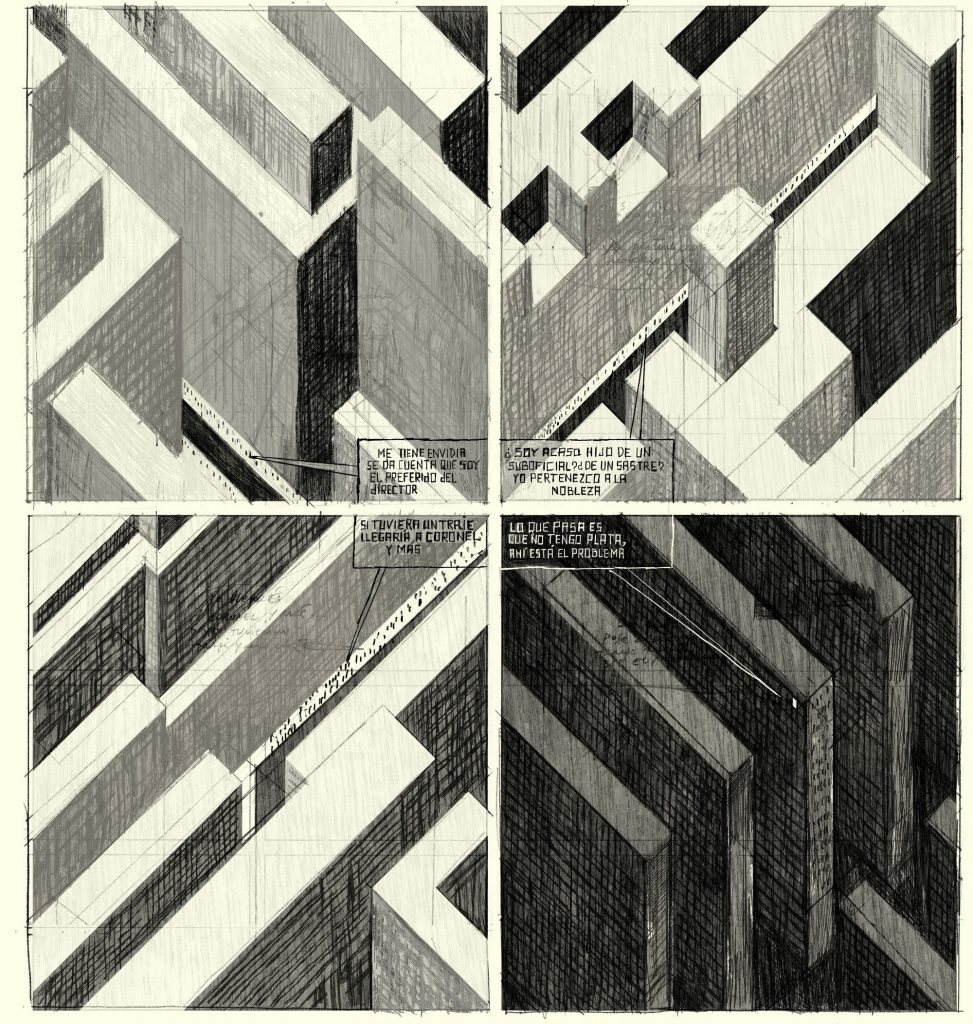

Es evidente que Montenegro ha elegido una manera de contar basada en una cuadrícula (o puesta en página) predeterminada, una especie de principio formal que organiza el relato. Sin embargo, ninguna página se parece a la otra. Se entiende: para contar la historia de una locura, es necesario contenerla o de otra manera el relato se vería reducido a glifos inentendibles ¿Cómo retomar, si no, la grafía que reproduce el diario, la cual va deteriorándose progresiva y aceleradamente hasta caer en la insania total?

El protagonista, el pequeño Poprischin – un administrativo de baja categoría – se nos presenta como la metáfora terrible del siglo XX: los hombres mediocres son lo que más abunda en este mundo, y son ellos los engranajes y mecanismos imprescindibles de toda maquinaria de control, represión y exterminio.[1] De alguna manera, aquello que Kafka llevó a un extremo sin retorno, Gógol lo anticipó con humor ácido y certero.

Contemporáneo al Bartleby de Melville – quien también termina en un hospicio -, Poprischin atraviesa desde su miseria personal la locura del Estado como fuente irradiadora de todo poder, verdadera fuente de mutación de las relaciones y jerarquías sociales, cuya instalación definitiva en el siglo XIX a nivel mundial nos ha legado hasta hoy una maquinaria burocrática capaz de llevar registros contables de granos, metales, bienes raíces o muertos de la misma manera y sin inmutarse. La observación de Montenegro deviene pregunta: ¿por qué la revolución, en vez de destruir ese yunque estatal, solo lo reforzó? ¿Cómo fue que se pasó de Mayakovski a Stalin? Los laberintos de la oficina se replican en el diseño urbano conquistado por gigantescos bloques de hormigón gris; no hay un afuera del loquero, solo cambia el rol que nos toca dentro de él.

Poprischin pasa de la locura utilitaria – la infinita sucesión de plumas afiladas como tarea a la que se reduce su existencia – a la locura improductiva. Ahí entra el manicomio como telón final, detrás del cual la sociedad de los normales arroja a sus anormales que funcionan como espejo invertido: una comunidad de locos que no producen, y que deben ser curados o bien, ante la imposibilidad de un retorno a la cordura, encerrados para siempre. Asilos mentales, hospitales, cárceles, internados, colegios, oficinas; en todas estas instituciones se despliega la misma lógica estatal de vigilancia y castigo, del control vertical, de la segregación y la búsqueda/exigencia de la docilidad y el respeto a la autoridad. El Estado está en todas ellas y a su vez es todas ellas.

Puesto así, no pareciera haber escape posible, ni fisuras en el hormigón. Pero si prestamos atención, en Diario de un loco Montenegro ejerce una especie de guerrilla de los colores y las formas: Poprischin se ve encerrado en su laberinto gris, pero hasta un gusano miserable tiene su escape en el teatro donde se deleita en la danza constructivista cuya abstracción la hace bella y enigmática. Esa belleza, al desencajar y no poder ser explicada del todo, se vuelve liberadora. He ahí, entonces, el gran hallazgo: desde el formato gigantesco de los periódicos de principios del siglo XX, verdaderos dispositivos de control del capitalismo informacional, se nos devuelve algo de esa sensación que podrían tener los lectores al encontrarse con Krazy Kat de Herriman, Little Nemo in Slumberland de McCay, Kin-der-Kids de Feininger, entre tantas otras cosas.

Oscar Steimberg hablaba de la historieta como “esa menesterosa feria de maravillas” la cual tenía su lugar en el formato predeterminado del periódico, pero al mismo tiempo nunca terminaba de encajar en él. La risa es subversiva, como los colores contra el concreto. O como animarse, en estos tiempos, a ensayar una edición en formato semejante, con una historia que nos divierte y nos desespera mientras decidimos cómo hacerla entrar en nuestras bibliotecas cada vez más saturadas y más pequeñas. Un gesto de exasperación creativa, que pareciera no tener lugar en esta realidad asfixiante pero que, sin embargo, gana a la fuerza su lugar en este mundo dejándonos el dilema de saber qué hacer con ella.

[1] “Ni monstruos ni cruzados, hombres comunes, de los que hay por miles en la sociedad; esos son los hombres útiles al campo de concentración. Hombres como nosotros, esa es la verdad difícil, que no se puede admitir socialmente. Los actos de esta naturaleza, que parecen excepcionales, están perfectamente arraigados en la cotidianidad de la sociedad; por eso son posibles. Se engarzan con una “normalidad” admitida. Es la normalidad de la obediencia, la normalidad del poder absoluto, inapelable y arbitrario, la normalidad del castigo, la normalidad de la desaparición”. Pilar Calveiro, Poder y desaparición: los campos de concentración en Argentina. Buenos Aires: Colihue, 2014, p. 144)